なぜチャットボットがコールセンターに必要?背景と導入メリット

コールセンター業務におけるチャットボットの導入は、単なる業務効率化手段ではなく、深刻化する経営課題の解決策として注目されています。

コールセンターの課題とチャットボット導入の背景

近年、カスタマーサポートを取り巻く環境は大きく変化しています。とくに顕著なのが、ユーザーの問題解決行動の変化です。

ユーザー行動の変化と新たな課題

従来は、問題が発生すると直接電話で問い合わせるのが一般的でした。しかし現在では、多くのユーザーがまずWebで自己解決を試みる傾向が強まっています。検索エンジンでの情報収集や、企業公式サイト・FAQページの利用を優先し、電話による問い合わせを避けるユーザーが増加しているのです。

特にデジタルネイティブ世代を中心に、リアルタイムでの対人コミュニケーションよりも、自分のペースで情報を得られる非対人チャネルを好む傾向が強まっています。背景には、24時間いつでもアクセス可能な利便性や、人とのやり取りによる心理的負担を避けたいという要因があります。

従来型コールセンターの限界

一方、多くのコールセンターでは依然として以下のような課題を抱えています。

- オペレーターの人材確保が困難

- 人手不足による業務過多

- 24時間対応体制の構築が困難

- 対応内容の複雑化

従来は人手に頼っていたルーティン対応が業務の逼迫により滞るケースが増え、顧客満足度の低下を招いています。

また、Webで自己解決を望むユーザーに十分な情報を提供できていない企業も多く、解決に至らなかったユーザーが結局電話に流入することで、コールセンターの負荷をさらに高める悪循環も生じています。

こうした背景から、「効率化」「省人化」「対応スピードの向上」に加え、「ユーザーが求める自己解決手段の提供」が急務となっています。その解決手段として、コールセンター向けチャットボットが注目されているのです。

チャットボット導入で期待される効果

チャットボットの導入によって得られる効果は多岐にわたりますが、代表的なものは以下の5つです。

問い合わせ対応の自動化による業務効率化

オペレーターが対応していた定型的な質問に対し、チャットボットが即時に回答することで、1件あたりの対応工数を大幅に削減できます。これにより、顧客の対応待ちの長時間化といった問題の解決にも寄与します。

対応履歴の蓄積とナレッジ活用

ログとして記録された顧客対応内容を分析することで、FAQの最適化や業務改善につなげることができます。蓄積されたデータから顧客の傾向を分析し、プロアクティブなサービス改善や新たな課題の早期発見も可能になります。

24時間365日の応対体制

深夜や休日も含めた無停止対応が可能になり、顧客満足度や利便性が向上します。営業時間外の問い合わせにも対応できるため、機会損失を防ぐ効果も期待できます。

さらに、時差のある海外顧客への対応や、緊急性の高い問い合わせにも即座に応えることができます。

顧客の離脱防止

PKSHA TechnologyとMMD研究所が共同で実施した調査によれば、カスタマーサポートへの不満を理由にサービスを離脱した経験について、対人対応では34.2%、非対人対応では50.8%のユーザーが「実際にやめたことがある」と回答しています。

とくに非対人サポートにおける離脱率の高さは、「必要な情報が見つからない」「適切な回答が得られない」といった課題が、顧客の他社サービスへの切り替え(ブランドスイッチ)を招いていることを示しています。

チャットボットによる的確な情報提供と問題解決支援は、こうした顧客の離脱を防ぎ、長期的な顧客関係の維持に大きく寄与します。

応対品質の均一化とオペレーターの負担軽減

スクリプトに基づく対応により、ばらつきのない品質を担保できるとともに、難易度の高い対応にオペレーターが集中できる環境が生まれます。新人オペレーターでも一定レベルの対応を維持できるため、教育コストの削減にもつながります。

これらの効果は単発のメリットではなく、コールセンター全体の生産性や従業員満足度、さらにはサービス品質の向上にも波及していきます。

コールセンター向けチャットボットの種類と特徴

コールセンター業務に導入されるチャットボットには、いくつかのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、自社に適切なものを選びましょう。

コールセンター向けチャットボットの種類

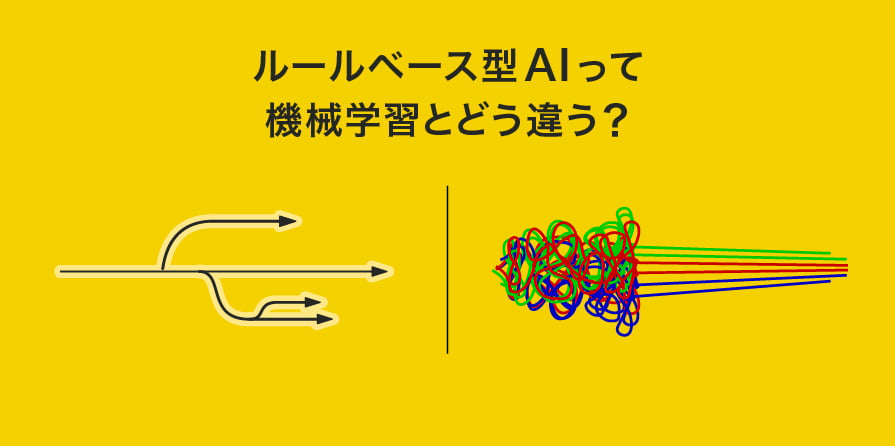

チャットボットは大きく分けて「シナリオ型」と「AI型」の2つに分類されます。

シナリオ型チャットボット

あらかじめ設定したシナリオや選択肢に従って、定型的に応答するチャットボットです。FAQ対応や手続き案内など、問い合わせ内容がある程度限定されているコールセンターに向いています。

構築・運用が比較的容易で、初期導入のハードルが低い反面、想定外の質問や文脈に対応するのは難しい面があります。

AI型チャットボット

自然言語処理(NLP)を用いて、ユーザーの入力の意図を理解し、柔軟に応答するタイプです。表現が多様な問い合わせや、曖昧な質問にも対応できるため、対応範囲の広さが特徴です。一方で、精度を高めるための初期設計や継続的なチューニングには一定のリソースが必要です。

こうしたチャットボットの種類については以下の記事でも解説しています。

ChatGPTとAIチャットボットの違いとは?業務への導入で解決できること

自社に合った導入形態をどう判断するか

導入に際しては、解決したい課題や自社の問い合わせ傾向に応じて、どちらの型が適しているかを見極めることが重要です。

判断基準の一例として、問い合わせパターンの複雑さを目安にする方法があります。

選択肢が5つ×3階層(約125パターンのFAQ)以内の場合

→シナリオ型が適しています。

基本的な商品説明や簡単なトラブルシューティングなど、パターン化できる問い合わせを中心に扱う場合に有効です。ただし、構築・運用が比較的容易で初期導入のハードルが低い一方、想定外の質問や文脈に柔軟に対応するのは難しい面があります。

上記以上の複雑さがある場合

→AI型が適しています。

商品ラインナップが豊富、サービス内容が多岐にわたる、ユーザーの表現が多様化している場合に有効です。自然言語処理(NLP)を活用し、多様な表現や曖昧な質問にも対応できますが、精度を高めるための初期設計や継続的なチューニングには一定のリソースが必要です。

さらに、初期段階ではシナリオ型で導入し、運用を通じてAI型へ段階的に切り替える「ハイブリッド運用」も有効なアプローチです。段階的な導入により、コストや運用リスクを抑えつつ、着実に効果を検証できます。

コールセンターのチャットボット導入のポイント

チャットボットの導入は、技術的な準備だけでなく、導入目的や体制の整備といった全体設計が重要です。導入後のスムーズな運用と継続的な成果のためには、事前準備が欠かせません。

チャットボットでの対応範囲・目的の明確化

導入時にまず検討すべきなのが、「チャットボットに何をどこまで任せるのか」という対応範囲の明確化です。目的があいまいなまま導入を進めると、「思ったより使えない」「期待していた効果が出ない」といったギャップが生じやすくなります。

問い合わせ内容を分類し、チャットボットで対応可能な定型的な質問と、人的判断が求められる対応を仕分けたうえで、導入の目的とKPIを設定することが重要です。関係者間での期待値のすり合わせも、運用段階での混乱防止に役立ちます。

また、過去の問い合わせログを分析して頻出カテゴリを特定することも、効果的な対応範囲の設定につながります。

有人チャットとの連携設計

チャットボットは万能ではなく、すべての問い合わせを単独で解決することはできません。そのため、対応が難しいケースでは、オペレーターにスムーズに引き継げる仕組みが不可欠です。有人チャットへの引き継ぎは、ユーザーが迷わず移行できるように、タイミングや導線(ボタン選択、キーワード入力など)をあらかじめ設計しておくことが求められます。

チャットボットの無人対応とオペレーターの有人対応を組み合わせた「有人チャットボット」については、以下の記事で解説しています。

運用体制と改善サイクルの準備

チャットボットは「導入して終わり」ではなく、「運用しながら育てていく」ツールです。とくにAI型の場合、誤回答の修正や応答精度のチューニングが成果に直結するため、社内に運用担当者を置き、改善サイクルを設けておくことが重要です。

ログや離脱データの定期的な分析を行うことで、FAQや応答シナリオの見直し、改善点の抽出が可能となり、チャットボットのパフォーマンス最大化につながります。

コールセンターのチャットボット導入でよくある失敗と対策

コールセンターにおけるチャットボット導入は、多くの企業にとって有効な打ち手ですが、設計や運用が不十分な場合、期待した効果が得られないこともあります。ここでは、実際によくある失敗例とその対策を紹介します。

運用開始後に想定外の問い合わせが多発する

導入前に想定した問い合わせパターンでは対応しきれない質問が多く寄せられ、チャットボットが適切に機能しなくなるケースがあります。

これはとくにシナリオ型チャットボットで顕著ですが、AI型でも学習データが不十分であれば同様の問題が発生します。

このような事態を防ぐには、導入前に問い合わせログを十分に分析し、頻出パターンや表現の揺れを把握したうえで、網羅的なシナリオ設計やAI学習データの設計を行うことが不可欠です。導入直後はユーザーの発話パターンを観察・分析し、段階的に改善する運用体制が求められます。

チューニング・改善のリソースが確保されていない確保されていない

チャットボット導入後、誤回答や離脱の多さが目立ち始めても、それを改善するための担当者や時間が確保されていないというケースもよく見られます。改善には定期的なログ分析、ユーザー離脱の原因分析、シナリオやFAQの見直しといった継続的な取り組みが必要です。

この課題を回避するためには、導入前から運用と改善の役割分担を明確にし、どの部署がどのように改善活動を担うのか、頻度や評価基準も含めて計画に組み込んでおくことが重要です。

導入目的・効果測定が不十分

導入目的が曖昧だと、プロジェクトメンバー間で認識のずれが生じ、設計や運用判断に一貫性がなくなります。「問い合わせ対応工数の削減」「コンバージョン率改善」「新たな顧客体験の提供」など、目標によって設計や評価基準は大きく変わるため、明確な目的設定が不可欠です。

また、効果測定が不十分な場合も深刻です。自己解決率、利用率、顧客満足度、コスト削減効果といった指標を事前に設定し、導入前後で比較できる仕組みがなければ、投資対効果を検証できません。さらに、初期費用だけでなく運用・メンテナンスの人的コストも考慮が必要です。

この問題を避けるには、解決すべき課題を定義し、それに対応したKPIを設定することが重要です。加えて、定期的な効果測定とレビューを行い、データに基づく改善サイクルを回す体制を整える必要があります。

チャットボットの成果を最大化する運用・改善のコツ

チャットボットの主な役割は、ユーザーとの対話を通じて問い合わせを自己解決へ導くことです。正しい回答を用意するだけでなく、ユーザーがその回答にたどり着きやすい導線設計と、継続的な運用改善が不可欠です。

アンケート結果を分析し、回答精度を高める

チャットボットの成果を最大化するには、自己解決率の継続的な改善が欠かせません。自己解決率は「アンケートで解決したと回答された数 ÷ アンケート回答数」と定義され、チャットボットの有効性を測る重要な指標です。

改善の基本は、アンケートで「解決しなかった」と回答された対話を分析することから始まります。ユーザーの質問とチャットボットの回答を照合し、正しい回答をAIに再学習させることで正答率を高めていきます。

このPDCAサイクルを効率的に回すためには、以下の機能が求められます。

- 正答率が低いQAを特定する機能

- 「解決しなかった」やり取りを一覧化する機能

- 分析結果に基づいて仕分けや再学習を行えるUI機能

さらに、ユーザーとの対話履歴からよくある質問パターンや多様な表現を把握し、FAQの追加・修正を行うことも重要です。こうした地道な改善の積み重ねが、自己解決率の向上と顧客満足度の改善につながります。

自動応答完了率や離脱率をKPIとして改善に活かす

チャットボットの運用成果を最大化するには、定量的な評価指標(KPI)を設定し、継続的にモニタリング・改善していくことが重要です。代表的な指標は以下のとおりです。

- 自己解決率(チャット後のアンケートで「解決した」と回答された割合)

- 自動応答完了率(有人対応に移行せずに完結した割合)

- 離脱率(途中でチャットが終了した割合)

- 応答スピード(1問あたりの所要時間)

- 顧客満足度(CSAT)

これらのデータを定期的に確認し、完了率の低いシナリオや離脱の多いフローを特定して改善を繰り返すことで、自己解決率と満足度を高めることができます。

コールセンターにおけるKPIについては、以下の記事でも解説しています。

カスタマーサポートで設定すべきKPIとは?重要性と設定時の注意点

FAQ担当や現場と連携し、運用を止めずに改善を回す

チャットボットの精度や使いやすさは、継続的な改善によって高められます。そのためには、カスタマーサポート部門やFAQ作成担当、システム運用チームなど、部署横断の連携体制が不可欠です。

たとえば、月1回の定例レビューで応答ログを分析し、現場のオペレーターと情報を共有するだけでも、質問設計やシナリオ改善の精度は大きく向上します。オペレーターが受けている頻出質問をチャットボットに反映することで、高度な対応が求められる問い合わせにリソースを集中させることも可能になります。

運用を担当者任せにせず、組織として改善を支える体制づくりが、チャットボット運用の成否を左右します。

まとめ

コールセンターにおけるチャットボットの導入は、単なる業務効率化の手段にとどまらず、顧客満足度の向上や対応品質の均一化といった多様な効果をもたらします。

ただし、こうした成果は導入するだけで得られるものではありません。導入目的の明確化や適切なチャットボットの選定、体制構築、そして継続的な改善サイクルを通じて、初めて十分な効果が発揮されます。

PKSHA ChatAgentは、自然言語処理による柔軟な応答と運用支援機能により、コールセンターでの活用を強力にサポートします。専門知識がなくても扱える直感的な管理画面や業務に即したテンプレートの提供により、現場への定着もスムーズです。

チャットボットの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。