目次

スマートフォンの普及に加えてコロナ禍の影響等もあり、各企業ではWebサポートチャネルの重要性がより増しています。そして、あらゆるWebサポートチャネルの基本となるのがFAQです。

本記事では、FAQの捉え方から構成要素、作り方までを徹底解説いたします。

FAQの見直しを検討されている方も含め、是非ご覧ください。

FAQとは

FAQとは、Frequently Asked Questionsの略称で、「頻繁に尋ねられる質問」「よくある質問」という意味に訳されます。また、一般的にFAQが示す内容としては、「顧客・ユーザー側からの質問と、それに対する企業側の回答」のセットになります。

(1) FAQとQ&Aの違い

「質問と回答の組み合わせ」という点で共通するFAQとQ&Aについて、その違いに疑問を持たれることがあるかもしれませんが、両者違いとしては主に「よくある(Frequently)」という要素の有無が挙げられます。

また、捉え方としては、Q&Aという型・フォーマットを活用して、顧客・ユーザー側の情報ニーズと企業側の供給情報をコンテンツ化したものがFAQであると考えていいでしょう。

(2) FAQコンテンツの構成要素

前提として、FAQコンテンツの構成要素には下記のようなものがあります。

この構成要素を意識して必要情報を揃えることで、FAQ閲覧者の自己解決を促進することが見込めます。

■質問本文(タイトル):

・本文で伝えたいことを簡潔に端的に表現。

・想定される検索ワードを組み込む。

■回答本文 :

・結論を先に書き、コミュニケーションの生産性を上げる。

・情報量が多くなる場合は、箇条書きで記載する。

■参考ページURL :

補足情報や関連情報などのページへ誘引する。

■関連FAQ :

関係する他のFAQや併せて読んでほしいFAQなどを紹介する。

FAQ作成の3つのメリット

各企業がWebサイト上でFAQコンテンツを作成・設置している3つの理由を以下で紹介します。

(1) 問い合わせ対応のコスト削減(呼量の削減)

まず一番のメリットは、顧客・ユーザーからの問い合わせ対応工数の削減です。一般的に、メーカーやベンダー企業ではカスタマーサポート部門が存在し顧客の問い合わせ窓口を担っていますが、オペレーターによる有人対応はリソースが限られてしまいます。

そこで、定型回答が可能な問い合わせはFAQにより顧客の自己解決を図ることで、企業のサポート担当者は有人対応が必要なコールへリソースを集中することができます。

また、昨今のコロナ禍では各社コールセンターが規模を縮小していたこともあり、FAQをはじめとしたWebサポートチャネルの重要性が再認識されるようになっています。

(2) カスタマーサポートの品質向上

整備されたFAQが用意されていることは、顧客満足度へも直結します。スマートフォンの普及により幅広い世代で「まずは検索してみる」といった検索行動が一般化してきています。そのため、FAQを用意しておくことで、顧客・ユーザーが疑問や不安を感じて検索行動に移った際に、Web上での初動対応が可能になります。

(3) サイトのSEO強化

必要なFAQコンテンツを作成していくことは、検索ユーザーの情報ニーズに応えていくこととほぼ同義であり、結果的にFAQ公開サイトのSEOが強化することが見込めます。

サイト自体のSEOが強化されると、GoogleやYahoo!などの検索エンジン上での露出度が高まり、FAQ以外の製品ページやイベントページ、記事ページなども検索ユーザーに見つけてもらいやすくなります。

FAQの作り方 “6つの手順”

FAQの捉え方から作成・運用する理由までを再認識したところで、以下ではFAQの作り方について6つの手順に分けて解説していきます。

HDI-Japan とPKSHA Communication で共同策定したFAQ Managementや、弊社FAQシステム導入企業様へ実施している無料トレーニングの中からエッセンスを凝縮してお伝えします。

▼参考記事

(1) FAQの材料を収集する

まず、最も必要な情報は、顧客・ユーザーのお問い合わせ内容(質問情報)とその回答情報です。

それらの情報を収集するにあたり最適な材料のひとつに、コールセンターやコミュニティなどでやり取りされる、顧客・ユーザーと回答者の間のログがあります。

やり取りの手段としては、主に下記が考えられます。

・Webフォーム

・メール

・電話

・チャット

諸々の問い合わせ履歴をデジタルデータとして残せているかどうかがFAQ作成ひいては業務効率化のカギといえます。

また、問い合わせ履歴データはFAQ作成への活用だけでなく、コールリーズン分析やVOC分析を行ううえでの材料としても非常に有益です。

▼参考記事

(2) 「質問」情報をABC分析で整理

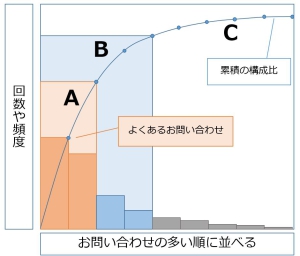

次の手順では、情報の取捨選択や優先順位付けが必要になります。いわゆる「ABC分析」のフレームを活用し、洗い出した「質問」に関する複数データに対して重要度・優先度が高い順にA、B、Cと分類していきます。

このような分析をすることで、どの商品やサービスへの問い合わせが多いのか、また、機能や使い方なのか、修理や保守なのかなど、お問い合わせ内容と重要度の整理ができるはずです。そして、FAQコンテンツとして作成すべきものの優先順位が決まっていきます。

具体的には、上記の図における「A」に該当するお問い合わせは、FAQコンテンツとして最優先で作成すべきものです。その次に「B」のコンテンツを作成していきます。どのような分野のFAQを充実させるべきか、カテゴリーの分類をどうするか等の検討に活用していきます。

また、既に運用している方もしくは運用開始された後は、この分析データをベースに、どのカテゴリーをメンテナンスすべきか等を定期的に見直していくべきでしょう。

(3) 「回答」情報を紐づける

「質問」情報の洗い出し分析・整理ができたら、続いては「回答」情報の紐づけが必要です。

「回答」情報として構成できる材料データは主に下記のマテリアルから抽出できるでしょう。

・仕様書

・マニュアル

・リリースノート

・カタログ

・Webサイトの掲載内容

上記で確認できる情報を基に、製品・サービスの詳細情報やスペックなどの情報を収集すると同時に、より専門的な情報、より広範囲な情報、予想できる質問に対する回答などを収集しておきましょう。

専門的・広範囲な情報を収集するためには、“どの部署が最適解をもっているのか”“どの部署が責任部署なのか”をしっかり把握しておくと良いでしょう。サービス開始時や改訂時には、想定される顧客からの質問や回答を予め提出してもらうなど、運用ルールなどを決めたうえで 、それぞれのミッションを持つ部署とのコミュニケーションを蜜にしていくことで、良質なFAQコンテンツを作成することができます。

また、専門的・広範囲な情報は、前述で紹介したFAQの構成要素である「参考ページURL」や「関連FAQ」として提供することを前提に必要情報を収集するといいでしょう。

(4) FAQのレギュレーション整備

続いて、FAQ内容として記載する用語や呼称などのレギュレーションを統一します。FAQ作成の中でよく起こる問題の一つが、専門用語の多用です。

FAQの閲覧者である顧客・ユーザーが理解できる 単語や表現を使うべきですので、企業間で使用されているような専門用語の使用に関しては注意のうえでルールを設けましょう。

(5) 顧客視点で分かりやすいFAQを作成

整備したレギュレーションを基に、ここでようやくFAQの作成になります。当然FAQでは、間違った内容を書かないこと、必要な情報を抜け漏れなく書くことが重要になるため、「回答」情報紐づけの際に確認した担当部署の方に書いてもらうのが良いでしょう。

また、FAQシステムを利用するとFAQの作成と運用が誰でも容易になります。システム上でテンプレートが用意されているため、FAQ作成やWebに明るくない方であってもデザイン性のあるFAQを作成することが可能になります。そして、作成したFAQを顧客・ユーザーに利用してもらうための導線設計、各種アクセス分析、デザイン調整など、コンテンツを最適化していくための運用を考えると、適したFAQシステムの利用は必要条件ともいえるでしょう。

(6) 社内の関係部署から承認を得る

FAQの作成が終わったら、予め設計した承認ルールに則って、関係部署やメンバーの承認を取ります。できれば承認日時、承認者、コメントなどの情報を記載しておきましょう。下記のような簡単なチェックシートを作っておくと、確認漏れも防止できるでしょう。

FAQは内容も導線も“顧客視点”

FAQコンテンツを作る際には、FAQの構成要素、収集、整理、優先順位付け、中身の確認などにおいて様々なポイントがあります。やみくもにFAQを作成するのではなく、勘所をおさえながら作成していただくことでスムーズに進むことでしょう。

この記事を読んだ方におすすめの資料

そのサポート、IoT、サブスクリプション時代の顧客ニーズに対応できている?

利用者の声から分かるサポートコミュニティの新たな可能性

本資料の概要

- コンタクトセンターが取り巻く課題

- コンタクトセンターにおけるサポートコミュニティの活用

- 利用者アンケートからみるサポートコミュニティの効果

- サポートコミュニティを賢く利用するには